央视网消息(焦点访谈):4月18日到26日举办的第15届北京国际电影节,刚刚圆满落幕,不仅成功助力中国电影出海,还把电影和消费结合起来,撬动了“票根经济”。今年北京国际电影节的主题是“新质光影·美美与共”。恰逢世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年,在这样一个特殊的年份,国内外电影界的专业人士齐聚北京,为全世界观众奉献了一场极致的光影盛宴。

在本届北京国际电影节的闭幕式上,备受关注的主竞赛单元“天坛奖”十大奖项一一揭晓。其中,挪威电影《爱的暂停键》成最大赢家,获得最佳影片、最佳导演、最佳女主角和最佳编剧四项大奖。

本届北影节“天坛奖”的国际评奖委员会阵容引人瞩目。评奖委员会主席由中国导演、演员姜文担任,其他六名评委,其中三位是国际评委,另三位在华语电影中也非常有影响力。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长陈刚:“这样一个组成,既有国际视野,又有对中国文化的深入理解,能够保证世界电影、各国电影文化的多样性在评审过程中有所体现。我觉得这是(北影节)非常重要的特点,也是打造中国对外形象的一种方式。”

北影节的“天坛奖”在国际上一直很受认可,本届“天坛奖”报名影片的国家和地区数量再创新纪录,共收到来自103个国家和地区的1794部长片报名,影片数量较去年增长了18.9%。其中,国外报名影片1608部,比例接近90%,充分彰显了北影节的国际化。

北影节至今已经举办了15届,作为我国最重要的电影节之一,北影节一直立足于助力中国电影发展,并在国际上努力讲好中国故事、传播好中国声音,以责任感和前瞻性的眼光不断进行探索。

最近以来,我国电影的发展有了长足进步,电影叙事水平和制作水准都显著提高,特别是以《哪吒》《流浪地球》《封神》等为代表的电影取得了亮眼的票房和口碑。

本届北影节为了助力中国电影进一步高质量发展,专门为中国电影的国际发行设置了专题论坛,来自美国、东南亚、欧洲、日本等多个国家和地区的电影发行专家共聚一堂,分享观点、提出建议。

为了唤起国内外电影发行专家更多热情,本届北影节还首次举办了“中国电影海外发行与推广”表彰活动,向10家表现突出的机构授予“中国电影海外发行突出贡献”荣誉。

在表彰活动现场,一家跨越17000公里来到中国的秘鲁家族企业Star Films引起了记者的注意。企业总裁阿曼的父亲卡普尔从40年前开始,便为秘鲁引进了中国的功夫电影。

前些年,卡普尔的儿子阿曼接手管理公司,同样热爱中国电影的他,敏锐注意到中国电影的飞速发展和提升,引进中国电影的类型也越来越丰富。

在助力中国电影走向海外的机构中,不仅有外国友人,更有很多中国人的身影。蒋燕鸣在2010年创办了北美华狮电影发行公司,目前发行网络已覆盖北美、英国、大洋洲及中东欧等10多个国家和地区,累计发行了包括《我和我的家乡》《封神》等在内的近200部影片,持续将兼具商业和艺术价值的优秀华语电影带给全世界的观众。

北美华狮电影发行公司总裁蒋燕鸣:“北美观众有一个观赏习惯跟中国人不同:不看字幕,也不看听不懂语言的影片。华语电影在英文国家、英文地区还是属于少数一族,还是属于小众。但是现在经过我们十多年的努力,也有很多热爱东方文化的(北美)主流观众来看中国电影。”

中国电影走出去,一方面能在票房和收入上开疆拓土、提振中国电影产业发展,更重要的是能让更多人了解真实的中国文化,了解中国人的价值观和生活方式,消除文化偏见和刻板印象。

北京市委宣传部副部长、北京国际电影节组委会副主席余俊生:“我们希望北影节作为电影高地的建设,对电影强国的建设,能够发挥北京国际电影节的力量。推动中国的电影精品走向世界,让更多外国人来看中国电影,了解中国,感受中国文化,发挥更好的引领带动作用,促进中华文明与世界文明交流互鉴。”

本届北影节还有一个特别的亮点,就是启动了北京电影生活节。北影节是今年 “中国电影消费年”活动的首站,在大力提振消费、扩大内需的背景下,北影节也做了不少尝试和探索,以“看电影、爱生活”为主题,举办各种活动,努力吸引更多市场主体参与,将北影节的效应向北京全城延伸。

一家在北京有九座购物中心的商业体,本届北影节与其合作,设计了电影展映、文创市集、影迷互动体验等各种活动。

这种电影与零售商业相融合的模式,不仅能向更多市民推广普及电影,也帮助商家吸引了更多消费者,提振了消费。

此次北京电影生活节,北京共有10个重点商圈、60余家商场和超过1100家商户参与,把电影节从会场延伸至市民能抵达的多个商圈,打造了北影节的“第二现场”。观影的消费者,还能在商家的美食、旅游等活动中享受优惠,成功撬动了“票根经济”。

余俊生:“在前些年的电影节里面,我们更关注的是影星、影人、影迷、电影制作机构,而这次把电影横向发展,拓展它的内涵和外延,反而让社会更多的人觉得看完电影还能跟社会实现这么多更好的融合,效果比原来好多了。超出了我们的预期,商家也高兴,影迷也高兴,我们也高兴,多方共赢。”

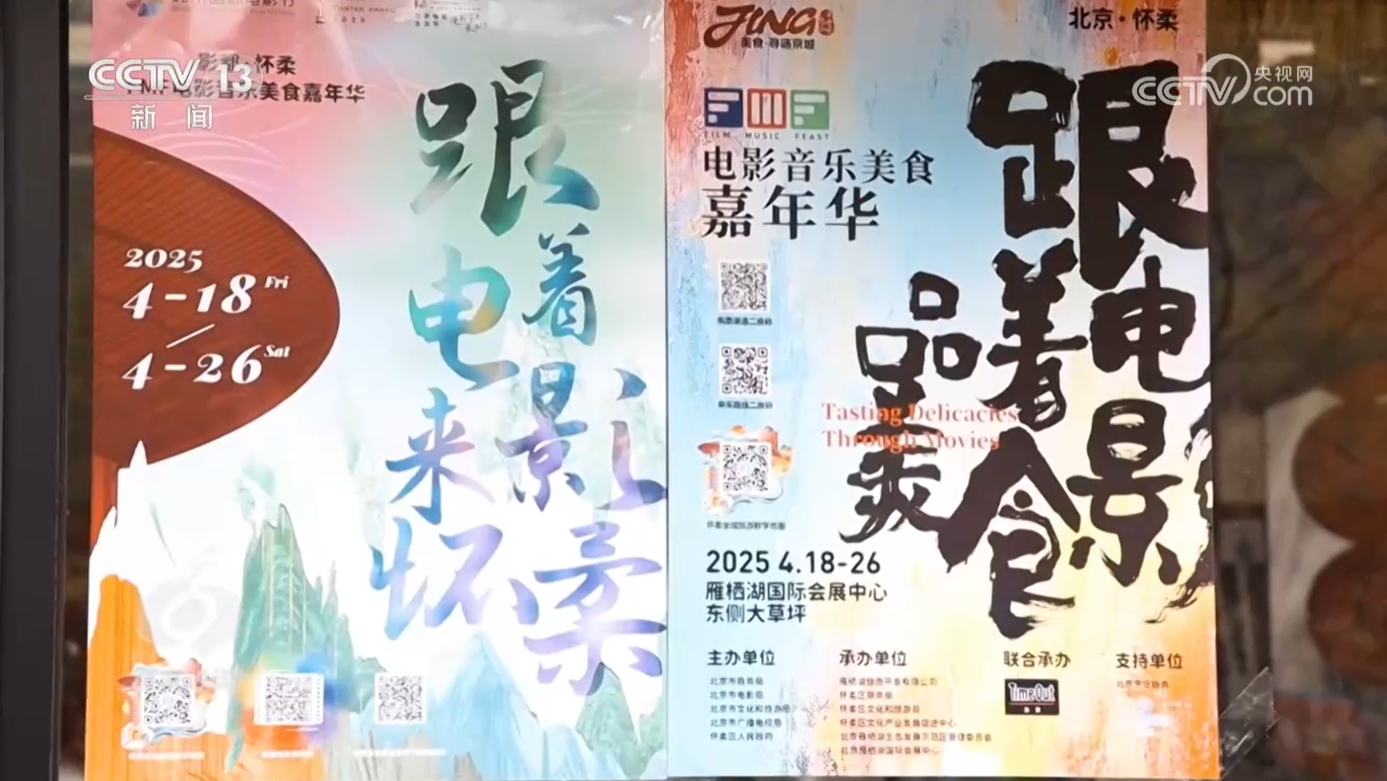

用心感受受众的新需求,不断进行创新、升级,就能获得更好的效应。不仅是在北京城区,北京郊区怀柔作为北影节的主办地之一,在电影与消费融合方面也花了大力气。主办方把4月5日到5月5日定为了“电影月”,并把每年的电影嘉年华进行了扩容升级,在雁栖湖国际会展中心东侧大草坪,将电影、音乐、美食与自然景观深度融合,让市民游客从“舌尖”到“耳间”,感受丰富多彩的跨界文化盛宴。

本次活动,主办方精心筛选,共邀请了123家商家。除了一些本地商户和北京传统老字号,还有38家高档的国际美食餐厅。

北京市怀柔区委常委、宣传部部长宫吉成:“电影节是文化载体,需要创新,需要给人不同的意想不到的效果,比如有一些著名影星突然出现在你的面前,和你一块吃臭豆腐、一块品美食,我觉得这种大家心理预期和探奇的心理,也是消费的一种驱动。不但让老百姓体验到消费的快乐,同时让商户能赚到钱,这是双向的。”

利用本届电影节的契机,怀柔当地还推出了“跟着电影游怀柔”活动,依托拍摄过影视剧或影星打卡过的地方,打造了13条精品旅游路线。其中的景点之一——雁栖神堂峪不夜谷,美丽的山野风景、露天的老电影、户外的吊炉火锅,把电影节的氛围感拉满。经营民宿的谢女士告诉记者,因为电影节的带动效应,她大部分的房间都住满了。

陈刚:“北影节带动整个电影文化消费,变成了事件营销方式,在促进整个电影文化消费生态的变化。我不是只看电影这一个事儿,看完电影由电影延伸的文旅产品,跟着电影去旅游,跟着电影品美食,电影变成了我们热爱生活的一种起点。而这个生态如果说辐射全国,真正能带动整个中国电影产业的发展。”

电影是文化传播的桥梁,也是消费的载体。在今年的北影节上,一张普普通通的电影票根,却显示出了它银幕之外驱动消费的能量。它不仅承载着银幕上跌宕起伏的故事、角色的悲欢离合,更是成为了串联起餐饮、旅游、文创、住宿等多个领域的“金钥匙”。在这场以光影为主题的消费盛宴里,电影文化深度融入市民的日常生活,实现了多方共赢的良好局面,为中国电影消费年成功打了一个样。